布拉格之恋

作者:映光

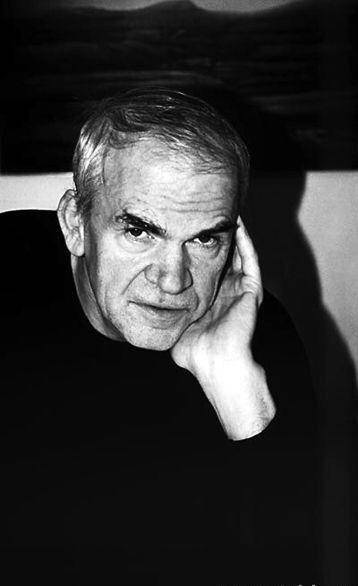

“爱开始于一个女人的某句话印在我们诗化记忆中的那一刻。”米兰·昆德拉说。

我曾在多年以前,憧憬在布拉格一座不为人知的小教堂举办婚礼,是因为《生命中不能承受之轻》,以及考夫曼根据这部小说改编的电影《布拉格之恋》。

每当我想到布拉格这座城市,脑海中都会浮现出茱莉叶·比诺什那双忧郁的透明的褐色眼眸。

在查理大桥下面,有一座列侬之墙,是上世纪铁幕时代,文艺青年们借纪念列侬之名,宣泄愤懑和压抑之情的涂鸦。

距此不远,是爱之墙,曾因韩剧《布拉格恋人》,成为国人风靡的网红打卡地。墙上贴满了五彩斑斓的便笺,不仅是关于爱情的,大多是阐释人生的诗句。例如,“friends are like angels, who reminds us how to fly when our wings forget——朋友就像天使,当我们遗失了翅膀,他会提醒我们如何飞翔。”

布拉格这座城市,总能把残酷的逼迫,生命的重负,和这个民族所遭遇的苦难的历史,转化为看似轻盈的浪漫的文艺情怀。所以,布拉格最后的那场革命,也被称作丝绒革命。

《生命中不能承受之轻》如今被官方译作“不能承受的生命之轻”。也许是先入为主的缘故,我仍喜爱1990年代的译法,尽管,后者貌似更符合汉语语法。

米兰·昆德拉的原意显然不是在说,生命是轻的,因此,不能承受。

而是说,生命的内容有轻,有重。与那些让生命沉重的内容相比,失去了压迫感、使命感和存在价值的生命之轻,才是最难以承受的。

如他所说:

“最沉重的负担压迫着我们,让我们屈服于它,把我们压倒在地。最沉重的负担同时成了最强盛的生命力的影像。负担越重,我们的生命越贴近大地,它就越真切实在。相反,当负担完全缺失,人就变得比空气还轻,就会飘起来,就会远离大地和地上的生命,人也就只是一个半真的存在,其运动也会变得自由而没有意义。那么,到底选择什么?是重还是轻?”

“生命中不能承受的,不是存在,而是不能发现自我,并成为自我。”

《生命中不能承受之轻》的故事很简单,虚无主义者、风流成性的主人公托马斯与女招待特丽莎一见钟情,但同时又与画家萨宾娜保持着情人关系,令深爱他的特丽莎十分痛苦。在布拉格之春后,托马斯流亡海外,后辗转与特丽莎重逢,终于决定一同隐居在一个静谧的乡村,相携到老,却在一场车祸中,双双殒命。

我在大学时代曾酷爱米兰·昆德拉,曾读过他的《玩笑》《生活在别处》《笑忘录》等几乎所有小说,他的小说常掺杂大量哲学家般的述评,与加缪等法国存在主义作家的风格相近。

米兰·昆德拉是1968年发起“布拉格之春”的旗手之一,他公开反对捷克政府文艺审查制度,对文艺创作自由的限制。他说,“我们的文明平庸而病态;它不是活着,而只是长存着,它不开花,而只是在长高,他不是大树,而只长灌木。”

他因此被开除捷共党籍,被迫流亡法国多年,曾一度生活极尽窘迫。有关这段历史,我会在下一篇旅行日志中详尽记录。

蒋勋老师在一篇文章中把任何一场逃离围城的旅行都称之为“壮游”。他说,“其实我不太讲旅行或旅游,我常常用的一个字是‘出走’。人在一个环境太久了、太熟悉了,就失去他的敏锐度,也失去了创作力的激发,所以需要出走。”

“壮游”的“壮”字,不只是炫耀。壮这个字,包含了一个深刻的、跟当地文化没有偏见的对话关系。

米兰昆德拉则在《生活在别处》中说:“当生活在别处时,那是梦,是艺术,是诗,而当别处一旦变为此处,崇高感随即便变为生活的另一面:残酷。”

换作如今的一句俗话,旅行就是从自己呆腻了的地方到别人呆腻了的地方。

凯鲁亚克说:“世界旅行不像它看上去的那么美好,只是在你从所有炎热和狼狈中归来之后,你忘记了所受的折磨,回忆着看见过的不可思议的景色,它才是美好的。”

去布拉格,是我第一次出国自驾游,结果一进城我就把车子开进了有轨电车道,行人们惊恐地看着我一路横冲直撞。

但如今,这些窘迫的记忆,的确淡漠了。我喜爱的捷克作家,不仅有人尽皆知的卡夫卡和米兰·昆德拉,还包括克里玛、哈维尔,他们与米兰·昆德拉并称捷克当代文坛三驾马车。

闯入布拉格,我才真切地感受到他们在文字间的呼吸。

那些寻着蔡依林的流行歌曲的情侣们:“站在布拉格黄昏的广场,在许愿池许下了希望。”恐怕永远不能体会到这座城市的浪漫中,深藏着悲怆和荒诞的另一面。

就像他们无法理解,卡夫卡博物馆前,为何没有卡夫卡的雕像,却放了一对面对面小便的铜人。更无法理解,像童话一样美丽的老城的街道上空,诡异地吊起了一个“人”,在位于新城区乐透百货大楼门前,那令人震撼的镂空的巨型卡夫卡金属像,相对穿过自己的另一面,代表了什么?

大卫·塞尔尼所要展现的,正是布拉格这座城市灵魂和肉体间激烈的冲突。

这一期的布拉格之恋,决定配以捷克作曲家德沃夏克的名曲:《念故乡-新世界交响曲》。

一部日本动漫《来自新世界》曾选这支乐曲作主题曲,这部动漫讲述1000年后,在乌托邦世界里,被强大人工智能控制着的具有咒语魔力的超人,和具有普通人性的怪物化鼠之间的争斗。多么卡夫卡的一部漫画。

为这首乐曲之下的一段网抑云评论而感动:

“明知白驹过隙已无力追踪,幽暗森林中寻寻觅觅的;麋鹿还在穿行。你听彼岸已歌舞萧条,牵引着盲人过河的绳索都变得暗淡无光。星星已看不到其微芒,远处人家的渔船灯火忽明忽亮。多希望你也在看着我,多希望在无底的深冷河水中,也有一双温热的眸子,能映照我的寂静目光。你看忘川不远了,生死相忘吧。”

村上春树则受另一位捷克作曲家雅纳切克的启发,创作了《1Q84》。这则是一部关于邪教组织和乌托邦的小说。

布拉格的艺术,是荒谬、扭曲的西方现代派的源头。至今,仍不断滋养着众多艺术家的灵感,无论是流行,抑或先锋。

那一年夏天,与布拉格的相遇是短促的,与生活在别处的分离,却是一种常态。

米兰·昆德拉说:“遇见是两个人的事,离开却是一个人的决定,遇见是一个开始,离开却是为了遇见下一个离开。这是一个流行离开的世界,但是我们都不擅长告别。”

此生,想必我会再去布拉格,但可能孑然一身。布拉格之恋其实并不浪漫,它的气质本是孤独的,就像托马斯与特丽莎,死于不能承受的生命之轻。